絵画療法の講座風景

絵画療法とは、絵を通して心の深い部分を見つめてもらい、気持ちをクリアにしたり、自分自身を好きになってもらうための心理療法です。

基本的に心理カウンセリングで使われますが、心理テストとして自己理解を深めるために使われることもあります。

子供に対して使われることもありますが、大人にも効果の高い心理療法で、絵を通して無意識の部分が浮き上がります。

絵の上手い下手は一切関係なく、クライアント(相談者)の画力がどれだけ低くとも、分析は可能です。(ただし向き・不向きはあります)

この記事では、絵画療法(自由画)のやり方と種類、分析の仕方を事例を通して解説します。

動画で知りたい方はこちら

絵画療法のやり方

基本的なやり方は次の通りです。絵画療法の種類によって若干変わりますが、自由に描く自由画は次のように促します。

- 道具(クレヨンまたは鉛筆、A4用紙)を準備する

- 「心の形を自由に絵にしてみて下さい」と伝える

- 描いてもらう時は、ゆったりとした音楽(オルゴール調など)をかける

- 描き終わったら絵の説明をしてもらう

用紙は大きすぎず、小さすぎないA4用紙が適切です。基本的に縦横どちらでOKです。

共通の注意点4つ

絵の上手い下手は関係無い事を伝える

「絵を描いて下さい」と伝えると、気が進まない態度の方もいます。これは今まで学校で絵の上手い下手の評価をされてきた経験が大きいです。

と描く前に伝える必要があります。

無理に描かせない

上記のように上手い下手は関係ないと伝えても描くのを嫌がられれるのであれば、無理に絵画療法をやってもらう必要はありません。強要すると信頼関係が崩れてカウンセリングどころではなくなります。

描く前に絵画療法をやる意味や効果などは伝える必要がありますが、絵画療法はあくまでカウンセリングの1つの手段です。

描いてもらっている時の関わり方

描いている人が、なんとなく気にしてもらっていると感じられる関わり方がベストです。

しっかり見られると描きにくいですし、全く気にかけてもらっていないと非受容的(受け止めてくれていない感じ)になります。

描いている時に視線を送られたら、それにすぐ気付けるような関わりです。

時間は指定しない

基本的に描く時間は指定しません。自由に表現しにくくなるためです。

仮に「何分くらいまでに描けばよいですか?」と聞かれたら目安を伝えればOKです。初めての方は10分以内に描かれることが多いです。

絵画療法の種類

幅広く使われているのは、テーマを決めたものと、自由画です。

テーマを決めたもの

テーマを決めた絵画療法として、バウムテストがあります。木の絵を描いてもらい、そこから分析・会話していきます。

テーマが決められている分、取り組みやすいです。

詳細:バウムテストのやり方、注意点3つ

バウムテストの例

他には「マイナスの感情」や、「嫌いなもの」、「過去の苦しかった体験」というテーマで描いてもらう事もありますが、これはカウンセリング中に行うことが多いです。1人ではやりづらいため、カウンセラー同席の元でやるのが適切です。

その他テーマが決められたものとして、風景構成法があります。描くものの種類と順番が決められており(川や山、人、家等)、カウンセラーの言葉かけに合わせて描きます。私自身実際に体験しましたが、他の絵画療法と比較し、カウンセラーと一緒になってやらないと分析が難しいと感じました。そのためここでは割愛します。

テーマを特に絞らない絵画療法は、自由画と呼ばれます。

自由画

「心の形」をテーマとして自由に描いてもらいます。

様々なアートセラピーの事例

ポイントは、本当になんでも良い事(幾何学的なものでも線だけでも)です。色をさっと塗るだけでも、何らかの模様を描いてみるだけでもOKです。

自由画の大きなメリットとして、無意識で感じている心のキーワードを見つけやすいです。分析の観点を解説します。

分析、解釈のポイント

分析の観点として最も大切な事は、

です。さみしい感じがする、色合いが不自然な感じを受ける、違和感を受けたポイント等、良い悪いは抜きにして、ただ受け止めていくのが基本姿勢です。

それを踏まえた上で、会話で深めていくのが一番です。(後ほど事例を交えて解説します)

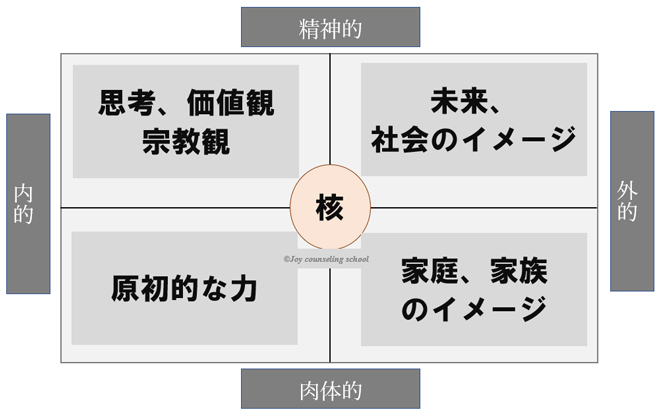

絵の場所における分析|grunwaldの空間図式

grunwald(グリュンワルド)の空間図式は、描かれた場所における心理分析です。

あくまで心理学的・統計学的な分析の観点であり、必ずしもあてはまるものではありませんが、当てはまっている事も多いです。

grunwaldの空間図式

上記grunwald(グリュンワルド)の空間図式は、年齢によるバリエーション等、様々な解釈が存在します。

全体的な分析

- 縦割り左半分:内的(内面で感じていること)

- 縦割り右半分:外的(外に向けて現していること)

- 横割り上半分:精神的な部分の現れ

- 横割り下半分:肉体的な部分の現れ

詳細な分析

- 右上:未来、社会に対してのイメージ

- 右下:家族・家庭のイメージ

- 左下:その人の原初的な力

- 左上:思考・価値観、宗教観

- 中央:核(その人の核のイメージ)

参考文献:杉浦京子/編 金丸隆太/編、はじめての描画療法、新曜社、2018、55p

次に事例を交えて分析の進め方を解説します。

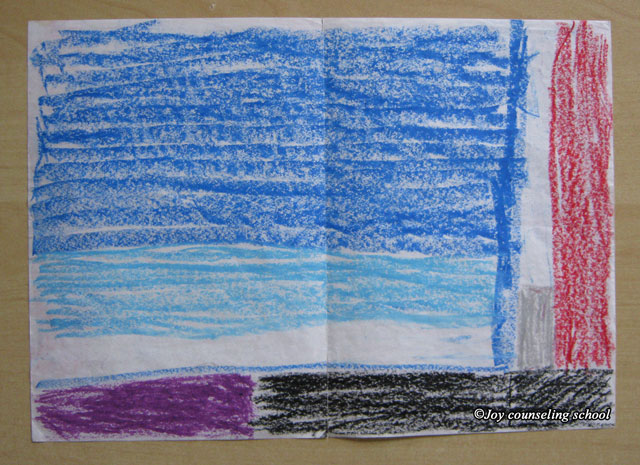

自由画のケースにおける分析

↓の絵は、筆者自身が心理カウンセラーの研修生時代(27歳の時)に、トレーニングに参加した時に描いた絵です。

研修生同士でクライアント役とカウンセラー役に分かれてのトレーニングだったのですが、当時心が弱っていた私は真っ先にクライアント役を申し出ました。

この絵を見ただけだと、???と感じられると思います。まずは研修生同士で会話をしました。その一部を紹介します。

これだけでも今の自分が少し客観的に見えてきました。(※実際は傾聴・オウム返しされながらなので、その部分は省略してます。)

この後、担当のトレーナーと少し会話したのですが、トレーナーから

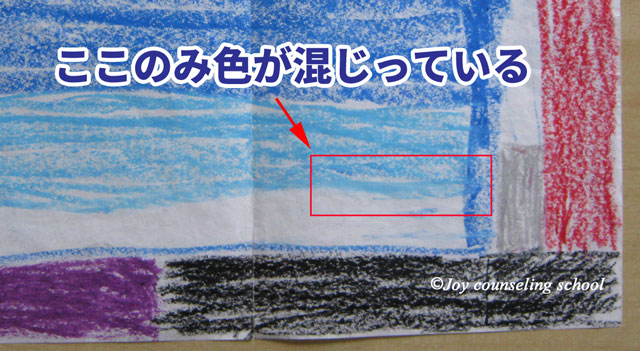

と聞かれたんですね。改めて自分が描いた絵をじっくりと見てみると、意識せずそれぞれのパーツをハッキリクッキリと区切ってましたが、少しだけ色が混じり合っているところがあります。絵の右下のほうです。

右下のほんの一部分だけ、水色と白色が混じり合ってます。もちろん全くの無意識でそうなっているのですが、改めて見てみるとここが一番気になったんですね。

すると私の事をよく理解してくれていた担当のトレーナーは、私にこんな言葉をかけてくれました。

こう言われて、トレーニングだったのですが私は涙してました。というのも、当時まさにどっちつかずで、どちらにも決め切れない状態だったんですね。

何と何で決め切れなかったのかというと、このままカウンセラーになるのを諦めず、トレーニングを続けるのか、それとも辞めて実家の岡山に帰るべきか、どちらも選べませんでした。本当にプロのカウンセラーになるかどうか、とても迷っていたんですね。

というのも、カウンセリングトレーニングに出ると、どうしても上手くやれない自分と向き合わざるをえず、苦しい。かといって、辞めて実家の岡山に戻るのも情けなく辞めづらい。そんな状況で、カウンセラー養成スクールには通えず、バイトのみ淡々とこなす毎日でした。

そう過ごしながら、こんなんじゃダメだ、やるかやらないかどっちかに決めないといけないと思いがずっと頭の中にあったんですね。

それが「どっちつかずの井上くんがいてもいいと思うよ」と言われたことで、迷ったり、不安に思う自分をダメだと思うのではなく、許容出来るようになったと感じます。

絵画療法ではこんな風に、無意識で感じている心のキーワードを発見できます。当時の私が無意識で感じていた心のキーワードは、「混じり合う=どっちつかずの自分(を受け入れる)」という点でした。

きっとそれを受け入れる前は、どっちつかずの周りの人・他人に対しても厳しかったんだろうな…と思います。

分析の深め方と伝え方

黒は休息・都会性を表す、紫は不安を表すといった心理学・統計学的な分析の観点も役には立ちますが、それよりも大事なのは、「ぱっと見た絵のイメージ・印象」です。そこを汲み取った上で、会話で深めていくのが一番です。それが相談者、カウンセラー双方にとって最も納得感があります。

心理学的な観点だけで分析して、例えば「青=水はユング心理学的には無意識を表すので、それが多く描かれているということは、ご自身の無意識の部分と向き合っておられると思います」という感じだと、「そうですか」で終わります。

肯定感を感じられる分析

絵画療法は心理カウンセリングで使うものでもあるので、最終的には描いた人に元気になってもらう、絵を通して自分の事を好きになってもらうのが目的です。

最後の言葉かけが否定的な分析の観点からだと気落ちします。例えば上記の絵に対して、

等と言われると傷つきます。

伝えるのであれば、

ご自身の様々な気持ちをちゃんと整理して明確にしておられますよね。絵の右側は心の外的な部分(社会や外に対して表している部分)が表れやすいです。ご自身の疲れや不安をちゃんと整理して受け止めながらも、アルバイトではそれを見せず、エネルギッシュに取り組まれている様子が現れているのではと感じます。

の方が元気になれます。

筆圧について

絵画療法で筆圧から感じられるモノはとても大きいです。色鉛筆や鉛筆で描いてもらってもよいのですが、クレヨンのほうが圧倒的に筆圧がわかりやすいです。

筆圧が強いかそうでないかは、感情のエネルギーが強く現れているか、そうでないかとほぼ比例します。心と向き合っている・内面をしっかりと見ている時には筆圧は強くなる事が多いですし、反対にあまり心と向き合っていない状態だと筆圧は薄くなることが多いです。

筆圧を表現できるクレヨンは、自分自身の内面をより適切に表現できるツールといえます。感情は表現されるとそれだけで浄化される(スッキリする)一面もありますので、筆圧が表現できるかどうかは、とても大切な要素です。

筆圧が強い・弱いで良い悪いはありません。絵を通して心の状態をキャッチしていくのに役立ちます。

↓は過去私がスウェーデンにカウンセリング研修に行った際に描いた絵ですが、色が薄いアートあれば、濃いアートもあります。(クリックで拡大します)

見る側としても絵の色が濃いか、薄いかで絵から受ける印象は大きく変わりますし、描く側としても自分の内面が適切に表現できると満足感も高くなります。

クレヨンを使うメリット

上記の筆圧を表現できる点に加えて、クレヨンだと消せない(訂正出来ない)という特徴があります。

鉛筆だと消して訂正出来てしまいますが、クレヨンは一旦描いたものの訂正は、かなり難しいです。

絵画療法においては、これはメリットになります。理由としては、消せない事で正しく書かなければならない(完璧にしなければならない)という思いが薄れるためです。

一旦描いたものを消して何度も理想に近づけるために書き直すよりは、とにかく自由に表現することの方が大切です。

カウンセリングに興味を持たれる方の中には、無意識のうちに相手に気を使ったり、自分はどう思うか・どうしたいか?よりも、相手はどう思うか?のウェイトが強め目の方も多いです。

それが無意識の内にクセになると、いつの間にか自分はどう思っているのか・どう感じているのか・どうしたいのか?が見えなくなってしまう事があります。

絵画療法で自分を自由に表現できると、その打破に繋がります。

絵から正しい心理状態を把握できる?

上記のような分析の観点を知った後や、自分を良く見せようとしたり、よそおった自分で絵を描いた場合、絵から正しい心理状態を把握できるの?という疑問が出るのは自然なことだと思います。

例えば落ち込んでいる時に花を散りばめたり、明るい色ばかり使えば心理状態をごまかせるだろうと。

ここについては、適切なトレーニングを積んだ心理カウンセラーが見ればわかるという回答になります。

例えば以前木の絵を描くバウムテストで、木の幹も葉も根もすべてピンク色で描いた方がおられました。

当時の私は経験が浅かったこともあり、ピンクはどんなイメージですか?と聞くことしかできませんでした。(返答はやさしいイメージでした)

その時は、「優しさを大切にされたい思いが強いと思います」としか伝えられなかったのですが、何かがおかしいという感覚は残ったんですね。

そのためその事を先輩カウンセラーにケースカンファレンス(事例に対してより良い対応を取るための相談)として聞くと、次のようなアドバイスをもらいました。

つまり自分自身が嫌でも、腹が立った時でも、何かを頼まれて断りたい時でも、常にやさしく接してしまい、マイナスの感情を無意識に抑え込んでいるという仮説を立てられていました。※マイナスの感情は溜め込むと爆発させてしまったり、身体に弊害がでることもあります。

このように絵に装った自分を描いたのであれば、それが現れます。

アートセラピーは、心の無意識が表現されているものですので、ある意味ごまかせません。実際にやってみるとわかりますが、今の心理状態とは違う絵を描こうとすると、抵抗感が非常に強いです。

絵から心理状態を的確に分析することは可能ですが、そのためには適切なトレーニングと、一定の経験が必要です。

絵画療法のメリット

絵画療法の良いところは、他の芸術療法と比較して、手軽で簡単に実施出来る点です。用紙とクレヨンさえあればできます。

また言葉では表現しにくい感情、思いも、色や絵を通して表現できます。表現するだけで感情の浄化につながりますし、無意識の自分が浮き上がることも多いです。何気なく描いた絵から心の深い部分を知ることができます。

心の写真のようなもので、続けて描くと心の変化が目に見える形で現れます。

詳細:アートセラピーの効果4つを事例を交えて解説

私自身20年カウンセリング講座の講師をしており、絵画療法の講座を大人の方に実施していますが、皆さん自分の心に興味津々で取り組まれます。

使えるようになるためには、まずは体験して良さを実感する事と、数をこなすのが一番です。

関連記事