木の絵を描くバウムテスト(樹木画)は、木の部分ごとに心理学・統計学的な意味合いがあります。

この記事で紹介する解釈・結果の見方は、あくまで心理学的・統計学的なものであり、必ずしも該当するわけではありません。ただし私自身今まで1000枚程度のバウムテストを見て、経験的に該当している可能性は非常に高いです。

解釈方法として最も大切なのは、絵をぱっと見た時の印象です。明るい感じか、元気な感じか、何か不自然な感じがする、寂しい感じがするかなど、絵全体から受ける印象が大切です。

この記事ではバウムテストの木の部分ごとの解釈方法、木以外のもの(鳥などの動物や人)が描かれていた場合の意味、質問方法について紹介します。

動画で知りたい方はこちら

バウムテストとは

木の絵を描くバウムテスト(樹木画)は、1928年にエミール・ユッカー(スイス)によって創始され、それをついで臨床心理学者のカール・コッホ(スイス) がバウムテストについての著作を発表しています。

参考文献:ドゥニーズ ドゥ・カスティーラ/著、バウムテスト活用マニュアル、金剛出版、2002、21p

具体的なやり方については、バウムテストのやり方、注意点3つ|描けない時の対応法をご参照下さい。

木の部分ごとの解釈、結果の見方

バウムテストの解釈については、心理学者によって同じところ、違うところがあります。

以下の根から実についての解釈は、カール・コッホ(Koch, K.)が提唱した仮説を噛み砕いて解説します。

参考文献:阿部惠一郎/著、バウムテストの読み方、金剛出版、2013、51~55P

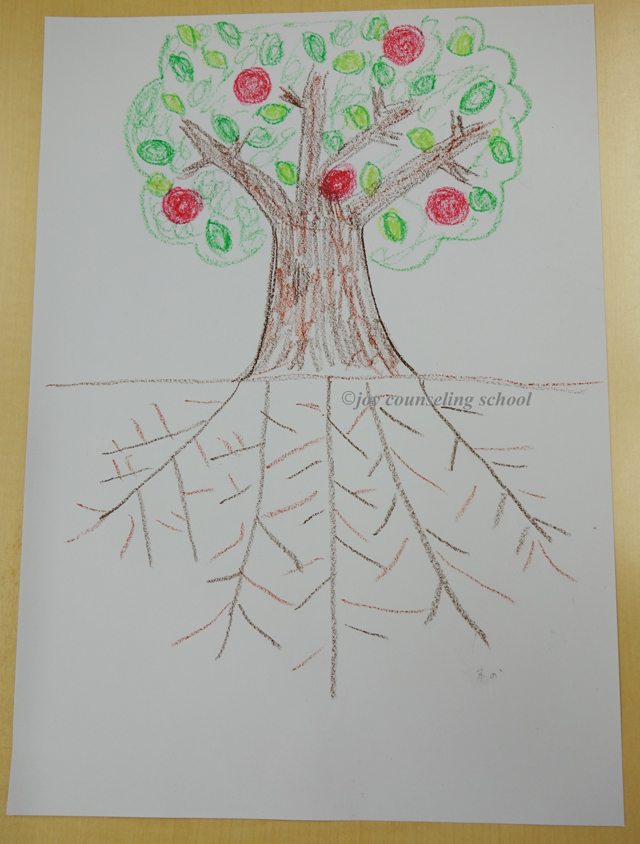

根:家族・家庭のイメージ

根っこは木を支え、栄養分を吸い上げる非常に大切なパーツです。そのため家族や家庭のイメージを現します。

根が無い、極度に細い、または草で覆い隠されているような場合、家族との関係性が弱い(または今は見ないようにしている)か、家族関係で何か問題があるかもしれません。

50代女性の方が描かれた根が細いバウムテスト

幹:エネルギーの状態

幹は木のメインパーツですので、その方のエネルギーの状態を現します。太いとエネルギーが強い状態で、細いとエネルギーを発揮できていないか、充電中なのかもしれません。太い・細いは主観によるところもあり、描いた人自身にとってどう感じられるかも大切です。

幹が曲がりくねっている

幹が曲がりくねっている場合、柔軟性・適応力が高いといえますが、何らかの外部要因により真っ直ぐに生きれない状態という仮説が立てられます。

木が曲がったきっかけをお伺いし、何らかの外部要因が理由でないのであれば、他の木(他人)とは違った生き方をしたい現れです。

枝:知性

枝は知性を現します。左右に張り巡らされている場合は、知性が活発で色んなことを知りたい時期といえます。

枝がない場合

枝がないと知性が無いわけではなく、知性よりも感性が活発な場合が多いです。枝が無いバウムテストを描かれる方は比較的多く、特に問題視する必要はありません。

葉:目標

葉は木の先端にできる部分ですので、その方の目標を現します。葉が1枚1枚ていねいに描かれている場合、目標が明確な時。黄緑などの新緑の色が使われていると、目標を今まさに持ち始めた時期といえます。

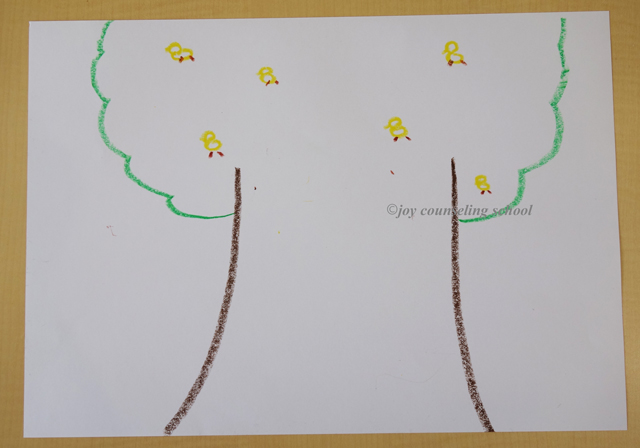

葉がない場合

葉が無いバウムテスト

葉が無い場合、今は特に目標を必要としていないか、次の目標を探している時期かもしれません。

また、通常の落葉樹は冬に葉を落とします。今は冬の木のように休みたい思いが強いか、根(心の土台)を伸ばしたい思いが現れている事もあります。

樹冠がない場合

樹冠がない場合、用紙からはみ出す形で樹冠が見えない状態だと、自分の枠を拡げたい、または既成概念に納まるのが嫌な思いがある、自分の先・将来が見えづらいなどの仮説が立てられます。

用紙からはみ出しているのではなく、明らかに樹冠がカットされてない場合、心の切り株として、最近何らかの大きな傷を負っていると考えられます。

樹冠が押し潰されているような場合、何らかの圧迫感があると予想されますが、木がどのような状態か聞いて確認するのが1番です。

広葉樹・針葉樹の解釈

葉っぱがまるくてふわふわの広葉樹は、人とどんどん接していきたい・関わっていきたい時期。

松やもみの木のような針葉樹の場合、とがってますので人と一緒にいたくない、一人でいたい時期。もしくは人間関係で何らかのストレスを現します。

ただし桜の時期は広葉樹を描く方が多く、クリスマスの時期は針葉樹を描く方もいますので、時期もふまえる必要があります。

実・花:達成感

実や花は木の成果物といえますので、その方の達成感を現します。(花は愛情を現すケースもあります)実が大きい・数が多いと何らかの達成感が強い状態です。

描く時間帯によっても変わる場合があり、1日の仕事終わりなどに描いてもらうと実がある可能性が高くなります。

実の種類について|りんご、みかん等

実の種類による差は、基本的にありません。

私自身今まで1000枚以上のバウムテストを見てきましたが、実を描く方の多くはりんごです。

みかんや柿、梨やブドウ、バナナなどを描く方は多くありません。

これにはりんごは1年を通して目にする機会が多いのが影響していると感じます。

それ以外の果物は季節性が強いです。そのため描いた時期にその果物をたまたまよく見かけていただけという場合もあります。

りんご以外の実を描かれた場合、

- どんなきっかけでその果物がそこになったのか?

- その果物は今どんな状態か?

- その果物を目当てにしている生き物がいるかどうか?

などの質問をして、何が投影されているかを共に考えていくのがベストです。

実が無い場合

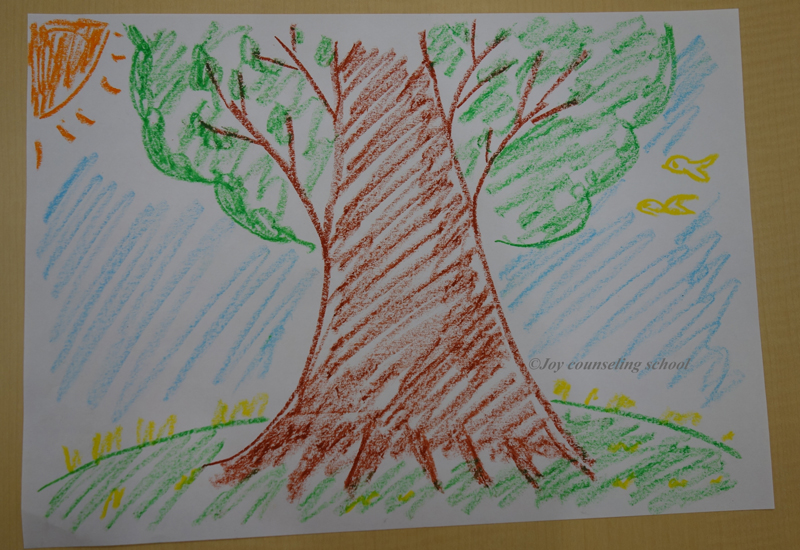

実が無いが、筆圧が力強いバウムテスト

木に実が無い場合、今は達成感を感じていない状態といえます。

「一本の実のなる木を書いて下さい」と指示して実がなかった場合、上記の意味合いは強いです。※あくまで今その状態というだけであり、良い悪いはありません。

「どんな木でもよいので自由に描いてください」と指示して実がなかった場合も達成感は弱めといえますが、この場合は実が無くても特に問題視する必要はありません。

実の大きさと数について

実が大きい、数が多いほど達成感は強めといえますが、木と比較して不自然に実が大きい・多い場合、必要以上に他人に尽くしている(合わせている)仮説が立ちます。

木と比較して必要以上に花が大きい・多い場合、明るく元気でなければならない思いが強く、弱音を吐く、マイナスの感情を表現するのが苦手と考えられます。(マイナスの感情を無意識に溜め込み、感情を爆発させやすい)

実が落ちていた場合

実が地面に落ちていた場合、

- 何らかの達成感を感じてから時間が経過している

- 何らかの達成感があり、それを糧(肥料)にして心の栄養にしたい

- その達成感が他者には役立てられなかった

等の仮説が立てられます。このケースについても

- その実はいつごろ落ちたのか?

- どんなきっかけで落ちたのか?

などの質問で深めるのがベターです。落ちた実を描くのも非常にレアケースです。

食べられない実の場合

食べられない実の場合、何らかの達成感はあるけれども、他者との関係性を取りたい時期ではない、または自分のために行動を積み重ねていきたい思いが強い時期といえます。

2種類以上の実がある場合

りんごとぶどう等、1本の木に2種類以上の実がなっている場合、様々な達成感を得ている(または得たい)というプラスの解釈は出来ます。ただし「実のなる木」と指定されてバウムテストを描かなかった場合、要注意といえます。

その理由は、自然界には存在しない、ある意味不自然な木のためです。

実は成果物でもあるため、色んな実を誰かに提供しないといけない思い(無理をして他人に尽くす傾向や、役に立たないといけない気持ち)が強いかもしれません。

関連:2種類の実のなる木の事例

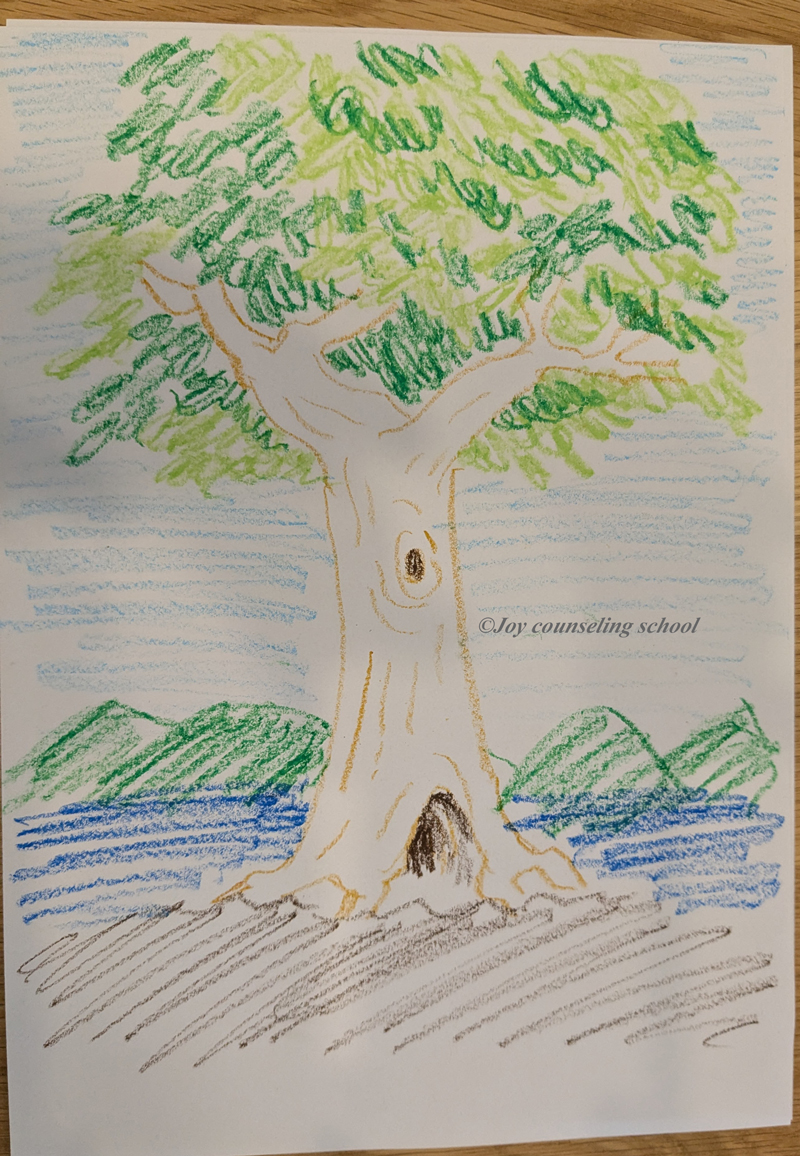

うろ・切り株について

木の下部と中央にうろがあるバウムテスト

うろとは、木の穴のようなものです。うろ、または切り株が描かれていた場合非常に重要なポイントになり、これが描かれていた場合

心の切り株(ヴィトゲンシュタイン指数)という名称もついています。

見方は木のてっぺんをその方の今の年齢とし、切り株のある高さの時期にその傷ついた経験があったとみます。(例:20才の方が木の半分の位置に切り株を描いた場合、10才のころに何らかの辛い体験があった。)

枝が途中で折れている場合も同様です。

うろを通り越し穴が空いている場合、傷の大きさがさらに強いと分析できます。

関連:穴が空いている木の事例

参考文献:ドゥニーズ ドゥ・カスティーラ/著、バウムテスト活用マニュアル、金剛出版、2002、27p

切り株のみが描かれている場合

木の幹が切り倒されている状態の切り株の場合、今現在まさに何らかの心理的・身体的な傷を受けているといえます。

鳥などの動物

動物が描かれていた場合、寂しがりや、もしくは寂しい時期といえます。特に鳥やリスは木と共生する生き物ですので、その傾向があります。

もしくは鳥のように飛んでいきたい(新しいことに挑戦したい)気持ちが強い時期かもしれません。

セミなどの虫の場合

虫の場合も上記の動物の意味合いとほぼ同じですが、木と虫の関係性も重要です。(害虫か、木に寄ってきているのか等)

セミが描かれた場合、誰かとの関係性があっという間に終わるような寂しさが出ていると考えられます。(単に夏の時期でセミを見かけて気になった場合は除く)

人が描かれていた場合

人が描かれていた場合、基本的には人と関わっていきたい思いが強い状態といえます。

ただしこの場合の投影は様々ですので、質問して深めるのが1番です。

その人はどんな人か、今何をしているのか、木の下にいてどう思っているのか、木との関係性等を深めていくと、投影が浮き上がります。

人間関係についての何かを現すケースもありますが、経験的にはその人は描いた人自身で、木の下で休んでいると言われる方が多いです。(安心できる場所で今はゆっくりしたい、休みたい気持ちの現れ)

地面について

地面はその木の土台となる場所です。基本的に今の自分自身の土台や生活基盤と、描かれた地面のイメージはリンクします。

ばっと見の地面のイメージも大切ですが、その木が立っている場所について描画者に聞くのが最も適切です。

以下は仮説としてご参考下さい。

- 林や森の中などの安定した場所:自然な精神状態

- 山の斜面などの不安定な場所:今の環境が厳しいが、置かれた場所で適応している状態

- 高台:自分のやりたいことや方向性がほぼ定まっている状態

- 草地など:人や動物が寄ってきやすい場所であれば、周りとの関係性を重視している

- 地面が波線のようにボコボコ:荒れ地と判断できるため、今いる環境で何らかの苦しさがある状態

地面がない場合

30代女性の方が描かれた地面がないバウムテスト

根が見えていない状態のため、

- 家庭や家族関係について今はあまり目を向けなくない状態

- 根を伸ばす土台の部分よりも、幹や枝、葉などの人から見える部分に対しての意識が強い状態

- 今は心の根を伸ばす時期ではなく、枝や葉、幹などのイメージを伸ばす時期と感じている

という仮説が立てられます。

石が沢山描かれている場合

少々の石が地面にあるのは自然ですが、石の数が多い場合、その地面には栄養分が多くなく荒れた土地といえます。

その方自身が育ってきた環境=荒れ地のイメージです。

つまり、愛情や食べ物などが満たされた環境ではない状態で、強く育ってきた投影といえます。

根の分析の観点は覚えた方が良いですが、地面については上記のケース毎に覚えるよりも、根のイメージから派生して考えた方が良いです。

家が描かれていた場合

木と共に家が描かれていた場合、安心できる場所で休みたい、守られていたい思いの現れといえます。

- どんな家か?

- 誰が住んでいるか?

- いつ頃その家はできたのか?

などを質問していくと、より自己理解が深まります。

大人にバウムテストをやってもらった場合、家を描くのはかなりレアケースです。

ツリーハウス

ツリーハウスが描かれていた場合、

- そのハウスの中で休みたい、守られたい気持が強い

- 他者に安らぎを提供したい

- 自立したい思いが強い

- 誰かに近寄ってきて欲しい

などの仮説が立ちます。実際のツリーハウスの役割と関連付けると良いです。

上記の家が描かれていた場合と同様の質問をすると、より明確になります。

現実で実際にツリーハウスを見た時のイメージで描かれた場合、その当時の何らかの思いが現れているといえます。

ブランコ

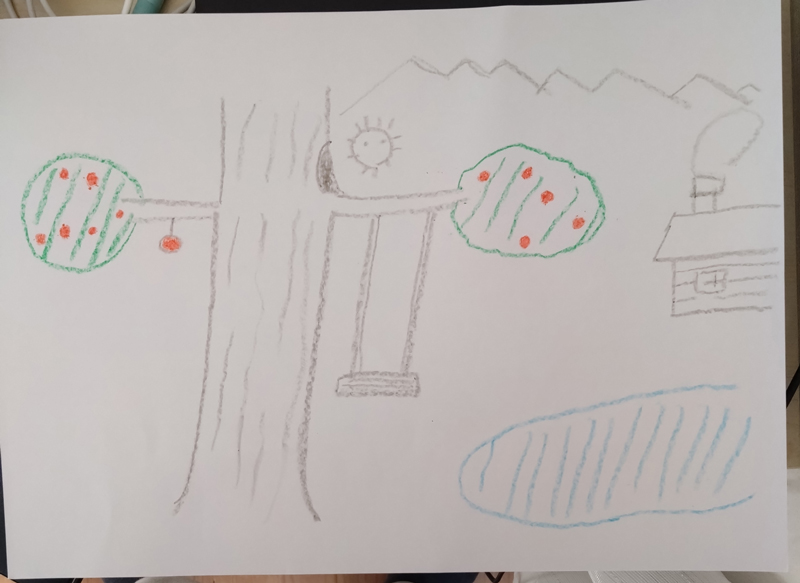

ブランコが描かれているバウムテスト

木にブランコが描かれていた場合、

- 遊び心が強い、遊び心を大切にしたい

- 誰かに近寄って来て欲しい

のどちらかといえます。

上記の家の場合と同様、いつ頃誰がそのブランコを作ったのか?、普段は誰か使っているのか?などの質問で深めるとより明確になります。

月や星

月や星が描かれていた場合、今は休みたい気持ち(誰にも見られたくない、1人になりたい)が強いといえます。

というのも、どちらも夜のみに出るものですので、夜=休息のイメージで上記の仮説になります。

夜になってからどのくらいの時間が経過しているか?を質問すると、どのくらい休みたい気持ちが強いかも推測できます。

例:日が暮れたばかり=しっかり休みたい。もうすぐ夜が明けそう=これから動けるイメージ。

樹齢について

樹齢については、基本的にその人自身の年齢または今までの経験を現します。

ただし最近何か新しいことを始めた場合、樹齢の若い木としてそれが現れる場合もあります。

質問方法について

バウムテストは、必ずしも質問しなければならないものではありませんが、質問するとより自己理解が深まります。

私自身20年以上心理カウンセリング、心理セミナーでバウムテストに携わってきていますが、主に次のような質問をすることが多いです。

矢継早に質問するとセラピーとはいえませんので、質問に対して答えられたことは傾聴技法でていねいに受け止めながら関わります。

- どんな木か説明して頂けますか?

- 木の特徴はどんなところですか?

- どんなところが特に気になりますか?

- 樹齢はどのくらいですか?

- どんな場所に立っていますか?

- その木から見える風景はどんな感じですか?

- 今まで育ってきて1番大変だったことは?

- 何か足りないものはありますか?

- これからどんな状態になるのがベストですか?

これらの質問をする時のカウンセラーの態度・聞き方によって描画者が話せる範囲が変わります。

関わり方とバウムテストの目的

基本的な関わり方は、バウムテストもカウンセリングの1つですので、カウンセリングと同様の関わり方をすると会話が進みます。

カウンセラーがこの木は良く、この木は悪いといった評価的な関わりだと上記の質問をされても話す気になれません。話された内容は傾聴技法を使いながら丁寧に受け止め、オウム返しして、質問を深めていきます。

バウムテストの目的は、

- 自己理解を深める。

- 絵を通して自分を好きになる。(自己肯定感を高める)

ことですので、分析の観点を伝える場合は肯定的に伝える必要があります。枝が細い場合は「エネルギーが弱いですね」だと落ち込むだけですので、「今は休んで英気を養うことを求めているのかもしれないですね」といった感じです。

バウムテストの事例

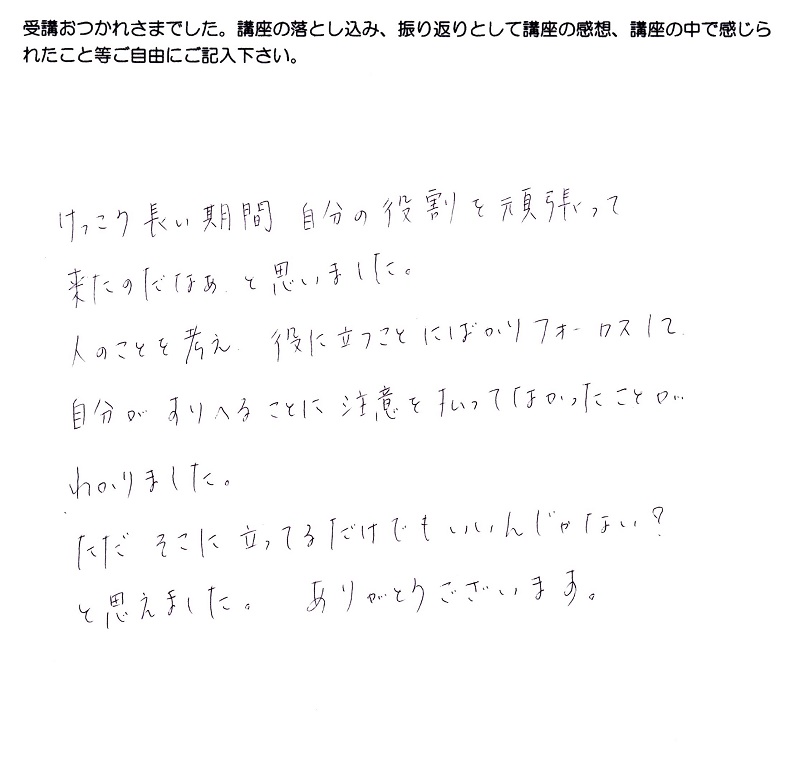

40代前半の女性の方が描かれた絵で、特に悩みがあるわけではなく、心理セミナーに参加された時のバウムテストです。

上の絵はよく見ると、白い紙をいくつか貼り付けた部分があります。(↓拡大)

実はこのバウムテストを描かれた当初は、木の周りの白い紙を貼ってある部分にはピンクや黄色の花のような明るい雰囲気のものを描かれていました。木に集まってくる人が、より心地よく休めるように。

- この木はどんな木なのか?

- 木の元に集まってきている人はどんな感じなのか?

- いつくらいから、ピンクや黄色のものを出すようになったのか?

等をお伺いしていくうちに、この木にとってはピンクや黄色のものを出さないほうが、無いほうがいい、無いほうが自然という会話になり、白紙を貼り付けてそれを消しています。↓がこのバウムテストを描かれた方のご感想です。

ご感想からも、周りの方をとても大切にされる方だと感じます。

自分自身が自然体でいられたり、楽しいと思うことを増やすには、何が大切なのか言葉だけでは見つけにくいときもあります。バウムテストを通して会話することで心の深い部分が見えたり、自分にとって大切な心のキーワードを見つけられるケースもあります。

上の絵を描かれた方は、そのために何かを足すのではなく、今行っている「あること」を減らす大切さをご自身で見つけられています。

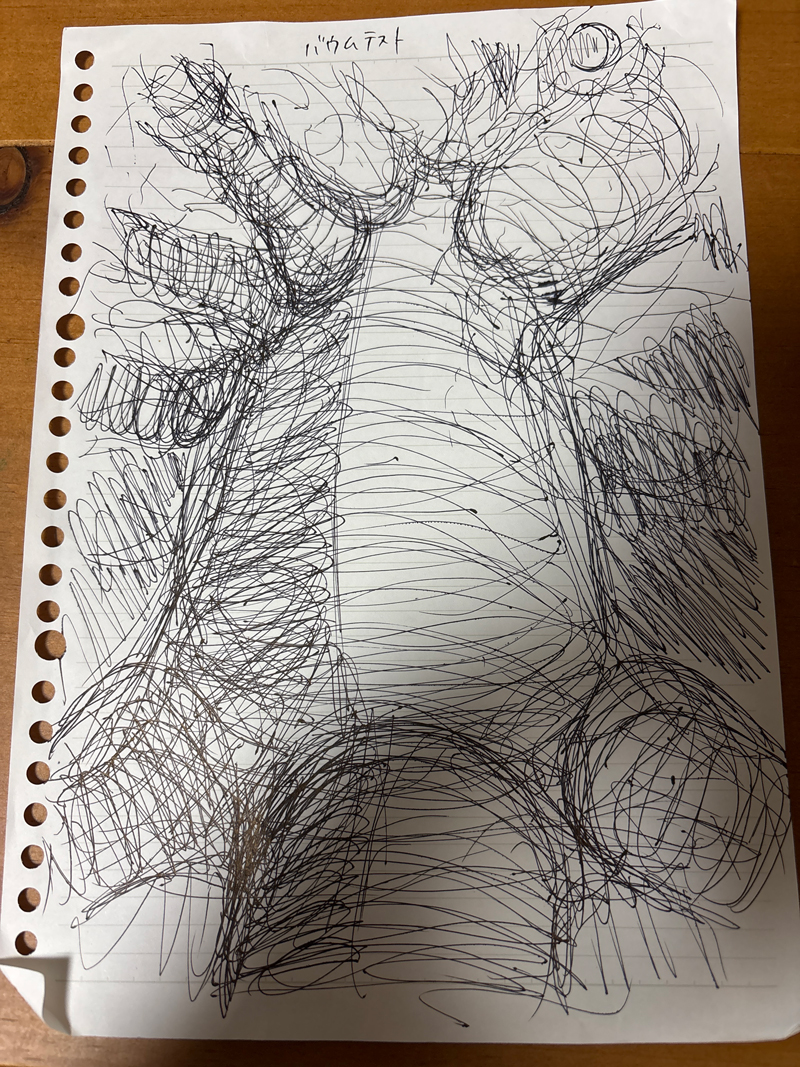

枯れ木のケース

上の絵は20代後半の時に私自身が描いたものです。

枯れ木はパッと見の印象はあまり良くありませんが、ユング心理学で分析すると死と再生を現します。

今までの考え方や、物事のやり方を一旦改めて(死=枯れ木)、これから新しいやり方、考え方で進んでいきたい気持ちの現れです。そのため人生の何らかの転換期(進学、就職、結婚離婚)に現れやすいです。

実際私がこの絵を描いた時は、スクールに通って1年が経過し、カウンセラーになるのを諦めるか、続けるかで非常に迷い、続ける選択をした時です。木の内部には赤や紫色が使われていますが、エネルギーが感じられる色でもあります。

根と幹のバランスが気になる木

バウムテスト無料診断よりご依頼頂いた、29歳の女性の方の作品です。

どんな木か、木の特徴についてはコメントされていなかったため、絵を見て気になる点という観点でお伝えします。

根について

ぱっと見て下の3つが根に見えます。地面から浮いているのか、木の根の近くに地面があるか判別できませんが、浮いているようにも見えるのが気になります。

また、中央の根が幹に対してかなり太く、この木にとっての根と幹のバランスがどんな感じなのかが気になります。この根のイメージについて振り返られると、今の心のキーワードが見えてくるかもしれません。

全体を通して

幹も枝も根も、丸みが強い木に見えます。幹は膨らんでいるようにも見えるので、いろんなエネルギーにあふれているのかもしれません。

木の丸みや根の太さから環境の変化に強そうなイメージを受けます。

背景が黒塗りの点ですが、夜なのであれば今は休みたい思いが強いのかもしれません。

「未来を希望視できません。」というコメントを頂いていましたが、上記のポイントを振り返られた後、この木の上部がどんな風に伸びているか(どんな状態であればこの木にとってハッピーか)という観点で自由に遊び感覚で描いてみると、本音で望んでいる未来へのヒントが得られるかもしれません。

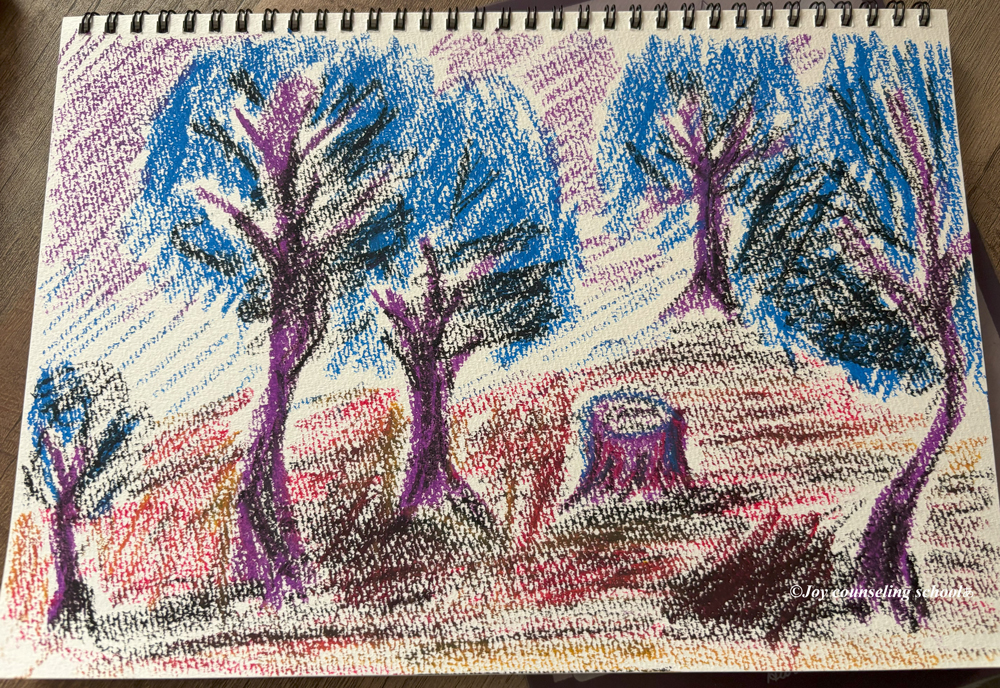

幹が紫、葉が青色のケース

18歳の女性の方、今までに2回ほどうつ状態になったことがあり(学校を辞めたり)、それと似た状況の時に描かれたバウムテストです。※無料診断からのご依頼

質問例に対してもコメント頂いておりますので、合わせて紹介します。

どんな木ですか?

細くねじ曲がった木。

その木の特徴はどんなところですか?

とても冷たい。何となく紫がいいと思った。好きな色じゃないのに。

どんなところが特に気になりますか?

切り株だけ赤黒い。

どんな場所に立っていますか?

固まった血。静かな場所。

その木から見える風景はどんな感じですか?

冷たい細い風。いつまでも暗い空。湿気てる。

今まで育ってきて1番大変だったことは?

血が止まらなかったこと。多分木から溢れた。

何か足りないものはありますか?

私 ここに座りたい。

上記で紹介した枯れ木のケースに構図はよく似ているので、それを見た影響は受けられていると思いますが、絵の全体的な雰囲気は異なります。

描かれた方とカウンセリングなどで対面しているのであれば、頂いたコメントに対してより詳しくお伺いします。(例:なぜ木が冷たいのか、紫はどんなイメージなのか、切り株が赤黒い理由など)

本来1つ1つのコメントに対してさらに詳しくお伺いしたいところですが、お一人でそれを振り返るのはかなりしんどいと思います。

絵とコメントを拝見して、この劣悪な環境(冷たい細い風、いつまでも暗い空等)で、木はなんとか耐えながらこの場にいるんだろうなと感じました。

足りないものとして、「私 ここに座りたい。」と書いてくださっていますが、このバウムテストに座っている様子を書き込んでみて下さい。(クレヨンで書きにくければ、鉛筆でもOKです)

座りたいということは今立っているからだと思うのですが、座ってみてどう感じるのか、アートを通して試してみると良いです。

この木が立っている環境は、木が健やかに育つにはふさわしくない劣悪な環境だと思います。幹が紫だったり、葉が青色で木として苦しい様子であれば、この環境の影響が大きいと思います。木は自分で動けませんが、誰かに植え替えてもらって環境を変えることは不可能ではありません。

非常にしんどい状態だと思いますので、よければオンラインアートセラピーセッションをご活用下さい。

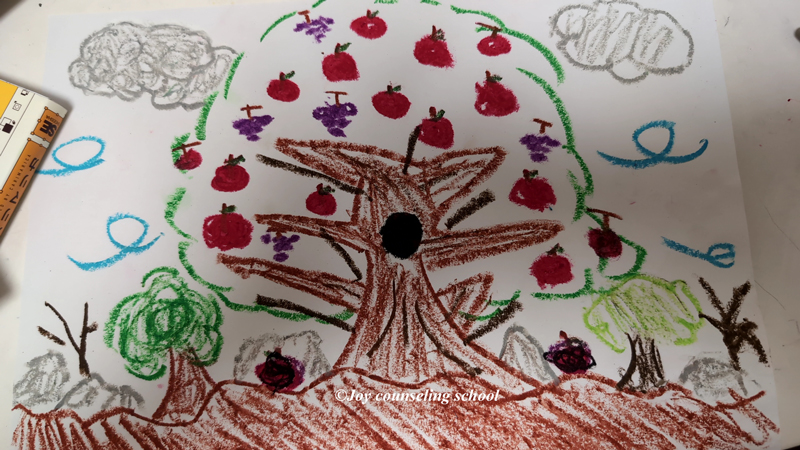

穴が空いている・2種類の実のなる木

無料診断よりご依頼頂いた、14歳女子中学生のバウムテストです。

ぱっと見た印象はコミカルでかわいらしい世界に立つ木ですが、最も気になるのは、木と用紙の中央とも重なる黒い穴です。一般的なうろを通り越して真っ黒な穴が空いているように見えます。

これがどのような穴なのかはわかりませんが、通常この木に対してこの大きさの穴が空いていれば、倒れてもおかしくないと感じられます。しかし倒れる気配が無いため、この穴を抱える強さがある木だと思います。

心の切り株から判断すると、7歳くらいの時期に非常に大きな出来事があったのではないかと分析できます。

次に気になるのが、1つの木にりんごとぶどうの2種類の実がなっている点です。通常の解釈から判断すると、達成感が大きい・他者へ貢献したい思いが強いともいえますが、自然界には1本の木に2種類の実がなるのはありえません。

そのため無理をしてでも他人に尽くす傾向(役に立たないといけない気持ちが強い)があり、本来自分の回復(中央の穴)のために使うエネルギーを、他者のために使っている傾向があるかもしれません。

上空には灰色の雲が出ているため、十分な日光がある場所ではなく、荒れ地に見えるため安定した大地とはいえない場所に立っている木だと思います。

幹や木全体の様子から安定感を受けるため、そんな場所でもしっかり適応し、中央に空いた穴だけでなく、将来の不安(灰色の雲は心理学的には不安を現します)も抱える強さがある木だと感じます。

FAQ|よくある質問

結果の見方を知ってしまうと次から使えない?

上記のバウムテストの解釈方法・結果の見方を知ってしまうと、次に描く時にそれを意識してしまい心理テストにならないのではないか?というご質問は講座でよく頂きます。

結論からお伝えすると、結果の見方を知った後でも心理テストとして成立します。

というのも実際に描いてみるとわかりますが、自分の心理状態とは違うバウムテストを描こうとすると、抵抗感が非常に大きいです。

私自身講座の時に、うつ傾向がある方が描くバウムテストをホワイトボードに簡単に描きますが、描くだけで気持ちが落ちる感じがあります。

バウムテストは無意識が浮き上がる投影療法ですが、自分の心に無いものは描けません。無意識は正直です。結果の見方を知った上で描いても、そこに自分自身の心の何かが投影されています。

バウムテストのサイズは?

用紙はA4サイズが適切で、木のサイズについては用紙内に描かれる方が多いです。

木のサイズの大きい小さいは、カウンセラーから見てどう感じるかも大切ですが、描いた本人がその木に対してどう感じているかも大切です。

用紙をはみ出すサイズの木を描かれている場合、枠にとらわれたくない、自分の枠を超えたい思いがある、または今は描いていない部分(木の上部など)がハッキリしない、見えていない場合などがあります。

バウムテスト 何がわかる?

一言でいうと、自分の心の深い部分がわかります。バウムテストは投影法と呼ばれており、人は自分自身の何か(心理面・身体面含む)を木に投影しやすいです。それを読み取ったり、感じ取っていきます。木の部分ごとに分析のベースの観点があります。

バウムテスト 何分?

特に時間指定はありません。

10分前後で描かれる方が比較的多いですが、「何分くらいで描いて下さい」といった時間指定は伝えない方が良いです。(心理カウンセリング・バウムテストで大切な自由さが損なわれるため)

グループでバウムテストを実施する際、何分くらいで描けばよいか聞かれた場合のみ目安(10~15分程度)を伝えればよいです。

正常、異常なバウムテストは?

バウムテストは自由に描くものですので、正常なもの、異常なものという振り分けはありません。ただし

- 木の縁取りが非常に分厚く、紫や赤、黒色等で強く描かれた場合:うつの傾向有り

- 木の絵を上下逆さに描かれた場合:通常の精神状態とは言い難い

- 切り株だけの木を描いた場合、直近で大きく傷ついたことがあった

などの判断は絵からできます。

そもそもバウムテストは心理状態が正常か、異常かを見定めるためにやるものではなく、

- 深層心理の理解を深める

- 言葉では表現しにくいものを絵で現すことで、感情の浄化作用(カタルシス効果)を得る

- 描いたアートを通して自己肯定感を高める

ために行うものです。

そのため正常・異常といった評価的な考え方は、心理カウンセラーは行いません。

バウムテストの木が描けませんでした

木の絵が描けない場合、無理に描く必要は一切ありません。何も描けなかった場合

- 自己表現が得意でない(自分を表現したくない)

- 評価が強く気になっている

と仮説が立てられます。

木の絵が描けない場合、自由画として何らかの線だけ、色で自由に書きなぐるだけでもOKですが、抵抗感がある場合は描かなくてOKです。

この場合は今現在辛いと感じている事や気になっていることをカウンセラーと会話するか、会話するのもしんどい場合、自律訓練法などで心と身体をリラックスさせるのが適切です。

木の絵が描けないことでカウンセラーが困ったり不機嫌になる場合、明らかなカウンセラー側の力不足ですので、他を当たるのを強くおすすめします。

バウムテスト無料診断

バウムテストの診断(無料)をご希望の方は、こちらのフォームよりご依頼下さい。

当記事著者の井上が分析し、結果を当ページの事例または各解釈に加える形で掲載致します。

掲載後はXアカウントにて告知するようにしました。フォローして頂けると掲載率は上がります。

掲載結果に対して何かコメントがございましたら、当ページのコメント欄にペンネームと合わせてご記載下さい。

※無料診断は予告なく停止・中止する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

個別に分析カウンセリングをご希望の方

個別にバウムテストの分析カウンセリングをご希望の方は、オンラインにて著者の井上が対応しております。Zoomを利用し、60分マンツーマンで行います。

ご希望の方はアートセラピーオンラインセッションよりお申し込み下さい。

まとめ

バウムテストの解釈方法をお伝えしましたが、いずれも実際の木の役割と関連づけると覚えやすいです。

バウムテストの目的は自己理解を深めたり、絵を通して自分を好きになることですので、否定的に分析の観点を伝えると逆効果になります。

会話で深めるときはカウンセリングの関わりと同じですので、受け止めながら会話してみて下さい。